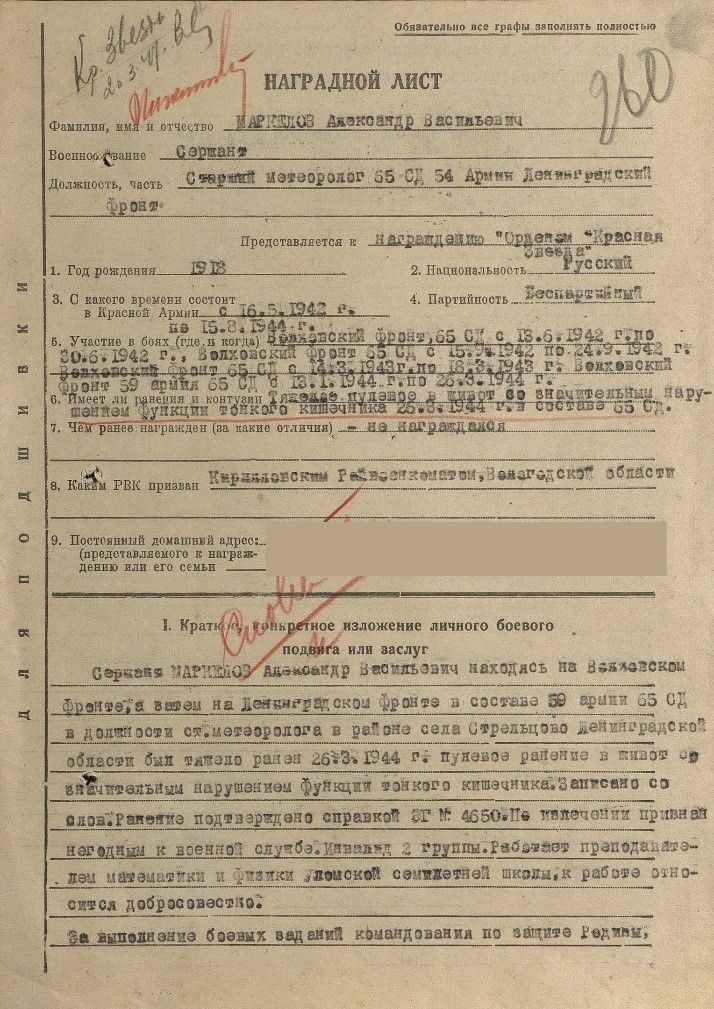

Мой прадед, Маркелов Александр Васильевич (16.09.1918-16.05.1995), всю войну провел на Волховском фронте, где был дважды контужен и получил два ранения в живот и ногу. Воевал в составе артполка 65-й СД 59-й Армии Ленинградского фронта.

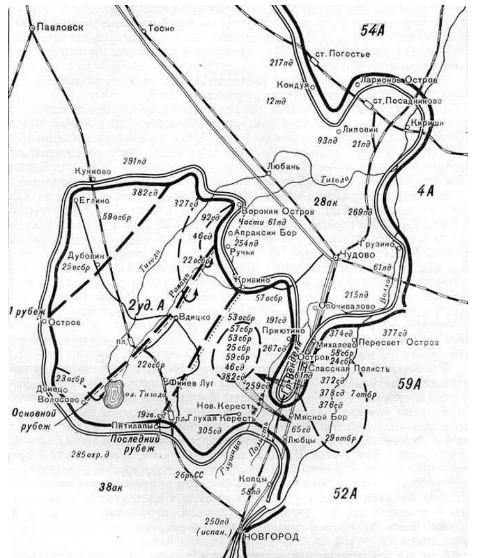

Прадед писал в своих мемуарах: «…Из Горького армию отправили на Тихвин. Далее продвинулись на Будогощь и вышли на ж/д станцию Мясной бор. Вырвались на берег реки Волхов. В это время была окружена 2-я ударная армия, предал ее Власов, сдавшись в плен немцам. Под предлогом, что его армия хочет соединиться с частями Ленинградского фронта, дал возможность окружить ее. Нашим частям, чтобы разомкнуть кольцо и дать возможность солдатам выйти из окружения, пришлось с большими потерями форсировать реку Волхов и создать плацдарм для прорыва. Коридор пробили ко 2-й ударной армии, но в этом коридоре наших погибло столько, что ногой некуда ступить. Этот коридор прозвали долиной смерти.

Долина смерти простреливалась с обоих сторон. Выходящих из окружения много погибло, а вышедших пришлось отправить в тыл в выздоравливающие части, так как вышли истощенными от длительного голода. Для прорыва и ликвидации окружения, на плацдарм было заброшено столько техники (артиллерия, минометы, Катюши, танки) и войск, что образовалась целая сплошная цепь. Когда открыли перед утром огневую подготовку, то земля вся дрожала, вся была в огне, вокруг стоял гул и грохот, вокруг сплошной дым, небо было как в огне, все красное, в небе выли самолеты (бомбардировщики и штурмовики). Было как в аду. Когда пошли в атаку, то не было нигде снегу, земля была вся взрыта, как вспаханная. Тут я получил контузию. От взрыва меня отбросило и глыбами земли завалило. Ребята разобрали глыбы и откопали меня. Был как тряпка. Отвезли в медсанбат, где пролежал месяц. После этого плохо стал слышать на правое ухо.

В результате этого прорыва была полностью освобождена из окружения 2-я ударная армия и соединились с Ленинградским фронтом. После этого я был отправлен на курсы в Москву для подготовки гидрометеорологов. Потом вернулся обратно в штаб Волховского фронта, где назначили старшим гидрометеорологом.

…

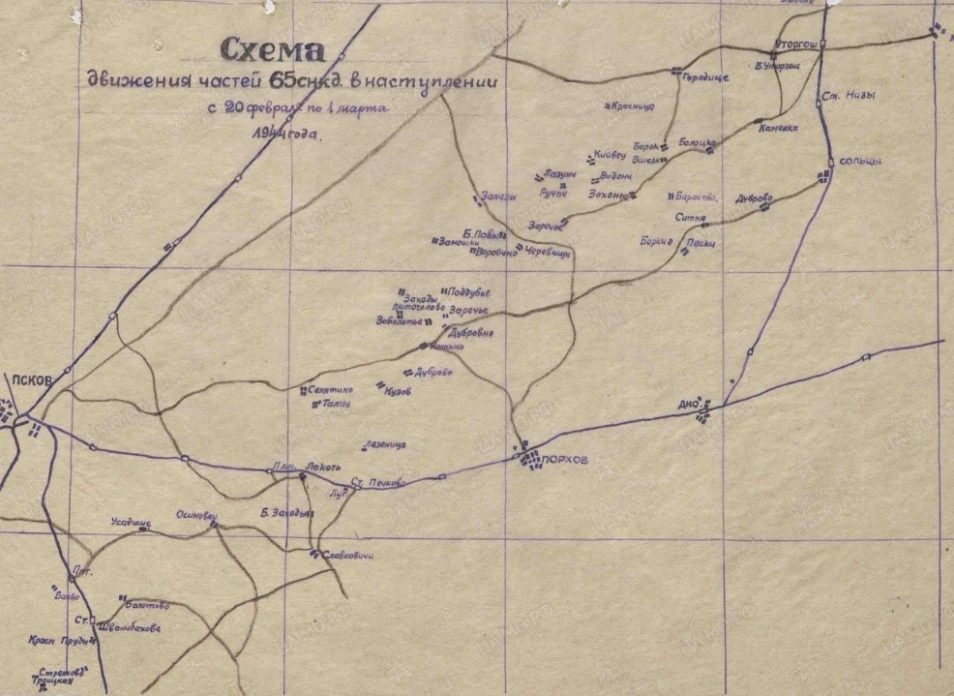

После этого пошли на Новгород. За Новгород шли тяжелые бои. Одно уже говорило, что Новгород переходил из рук в руки до семи раз, пока не зашли в тыл через партизанские отряды, перерезав железную дорогу, ворвались в Новгород. За что нашей части присвоили звание Новгородской. Затем с тяжелыми боями продвигались через болота и леса, через партизанские отряды, освобождая деревни и села, многие спаленные немцами при отступлении. При наступлении видели впереди огненные факелы горевших деревень и поселков, подожженных фашистами при отступлении. Освободили сотни деревень и сел (большинство сожженных), десятки городов районного значения. Фашисты, отступая, ожесточенно сопротивлялись. Шли по направлению к Латвии. Фашисты, отступая, цеплялись за каждую возвышенность, за каждый холм, за каждый поселок, за каждую реку и речушку, давая возможность уходить основным силам с меньшими потерями, создавая на своем пути отступления целые минные поля, на которых немало гибло и наших солдат.

Подошли к границе с Латвией, по которой протекала река Великая. Наш берег был отлогим, низким, а противоположный берег был высоким, крутым. Здесь он заранее создал оборонительные рубежи, которые сходу сразу не смогли взять. Тем более, что при быстром продвижении наши тыловые части не успевали за передовыми частями, растянувшись по бездорожью. Не успевали доставлять вовремя снаряды, патроны и другую технику. Форсировать сразу реку Великую не удалось ввиду шквального, ураганного огня из всех видов орудий. Этот рубеж был, видимо, заранее подготовлен. Сплошные ряды бетонных укрытий, дотов, дзотов, бетонных гнезд, вплоть до того, что целые танки были замурованы бетоном. В результате многих попыток взятия этого рубежа сходу, много погибло и вышло из строя наших солдат. До этого уже была раньше создана спецгруппа, т.е. контрразведка (солдаты еще для краткости называли «контра»), куда входили разведчики, саперы, минеры, связисты, гидрометеорологи, метристы, картографы, топографы, геодезисты и другие. В этой группе был старшим. В группе бывало до 45-50 человек. При создавшейся ситуации командование решило забросить в ближний тыл противника группу из 4 человек, во главе меня, еще были связист, сапер и минер. Забросили нас с помощью армейской разведки, которая на обратном пути взяла «языка». Этим самым замаскировали основную цель. В таких операциях бывал уже не раз, от двух до пяти дней. Когда мы через два дня, выполнив задание, возвращались в условленное время и в условленном месте, встречались вместе опять с армейской разведкой. Незамеченными прошли передовую немцев и половину нейтралки, как вдруг немцы нас обнаружили и открыли шквальный огонь. Убили и ранили многих разведчиков. Из нашей разведки сразу трое погибли, а я был тяжело ранен в живот, в тазовую кость и ногу. Потерял сознание. Ребята на плащ-палатке принесли меня в полевой медсанбат.»

Врачи медсанбата не взялись делать операцию и вызвали из Ленинграда врача-хирурга, который сделал операцию, и увез прадеда в Ленинград в клинику. Вместе с ними вылетели и два офицера из штаба разведки, которым прадед, будучи приведенным в кратковременное сознание, сообщил данные добытые в разведоперации.

« Быстро им сказал, что записывайте и отмечайте по карте. Все по-быстрому и рассказал все данные. Сказал, что форсируйте одновременно с левого и правого флангов через овраги, где в реку впадают ручьи, быстро выходите к железной дороге и с тыла берите укрепрайон. Офицеры быстро уехали обратно. Так и сделали. Одновременно с обоих флангов форсировали реку Великую через овраги, перерезали железную дорогу и с тыла взяли укрепрайон. За что и был награжден орденом, который получил уже в Кириллове в райвоенкомате, когда вернулся из госпиталей. После форсирования реки Великой, наши части пошли по Латвии к берегам Балтийского моря. Об этом уже мне писали в госпиталь товарищи по спецгруппе.»

Прадед пролежал в госпитале еще месяц, ему провели еще операцию по удалению осколка, и перевели в госпиталь в Махачкалу. После лечения он вернулся домой инвалидом войны 2-й группы. За выполнение боевого задания командования прадед был награжден орденом «Славы III степени », а также медалью «За победу над Германией», и орденом «Отечественной войны I степени».

До войны и после он работал учителем математики, его жена, моя прабабушка, была учителем географии. У них было четверо детей. Меня восхищает смелость и ответственность наших прадедов, которые не задумываясь шли защищать нашу Родину и готовы были отдать за нее жизнь, чтобы их дети и внуки могли жить под мирным небом.

Мой прадед, Гаврилов Иван Васильевич (13.04.1915-12.06.1989), был призван на действительную воинскую службу 9 декабря 1937. Всю войну прослужил в железнодорожных войсках, и закончил ее в Берлине, потом воевал в Маньчжурии до сентября 1945 года, уволен в запас только в декабре 1946 года в звании сержанта. Железнодорожные войска обеспечивали подвоз к фронту снарядов, укладывали пути, чтобы подвозить «катюши» и с них стрелять. Прадед награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Германии», «За победу над Японией». В Германии прадед встретил свою будущую жену – полячку Петрунелю. Она была среди тех, кого немцы угнали на работу в Германию, и наши войска освободили их. После войны прадед нашел ее, они поженились и жили под Выборгом. Полячка взяла русское имя Ольга, научилась говорить и писать по-русски. У них было две дочери, одна из которых моя бабушка. Бабушка рассказывала о своем отце как об очень находчивом человеке. Видимо, в том числе и это качество позволило ему пройти всю войну и остаться в живых. Прадед не любил рассказывать про войну детям и внукам, люди строили мирную жизнь и старались не вспоминать о плохом. Но мой папа запомнил его рассказ, как 12 солдат несли рельс и попали под обстрел. Уцелел только прадед. И такое на войне происходило каждый день. Это произвело на папу, тогда еще ребенка, сильное впечатление.