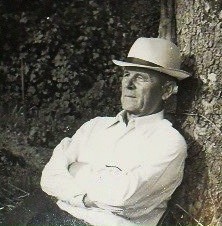

Невероятная судьба моего прадедушки Михаила Ивановича Шатова — журналиста, воина, учителя и поэта

Журналист в Белостоке

Михаил Иванович Шатов родился в 1914 году. Отец – сапожник – был комендантом Оптиной Пустыни в период ликвидации монастыря.

Известно, что прадедушка, будучи очень активным подростком, вошел в созданный в 1922 году Первый отряд юных пионеров Козельска.

Окончив 8 классов школы, мой прадедушка уехал в Москву. Он рос в большой семье, работы не боялся, а наоборот, всегда только радовался возможности приобрести новые навыки. Был и столяром, и токарем, а потом решил организовать в Лосинооостровском вагонном депо ежедневную стенгазету. Его заметили и пригласили на работу в редакцию газеты «Стахановец транспорта». А после – шел 1939 год – направили ответственным секретарем редакции в Белосток. Там, 22 июня 1941 года, он и узнал о том, что началась война.

Срочно эвакуировав жену с ребенком, Михаил Иванович вместе с другими работниками редакции тоже попытался выбраться из Белостока. Но уже в начале пути их поезд был разбит немецкой авиацией. Когда оглушенный взрывом прадедушка очнулся, никого из знакомых рядом не было. Он самостоятельно добрался до города Новогрудок. Там он разыскал военного коменданта города, который предложил остаться пока в Новогрудке, а затем отступать с красноармейцами, охранявшими склады и регулировавшими движение отходивших советских частей.

Красноармейцы шли лесными дорогами, часто к ним по пути присоединялись другие, отставшие от своих частей. Но при переходе границы СССР и Польши они попали в немецкое окружение. Многие оттуда так и не смогли выйти живыми: кто-то погиб от пуль, кто-то – утонул в болоте, куда наших бойцов загнали немцы. Тех, кто уцелел, забрали в плен. В числе последних был и Михаил Шатов.

И снова в плену

Пробыв около трех недель в Минском лагере военнопленных, прадедушка бежал оттуда. Пробираясь на восток, он присоединился к группе красноармейцев-окруженцев и остался с ними в Белоруссии. До декабря 1941 года они партизанили в Пуховичском и Осиповичском районах Минской области, нападали на немецкие машины, полицию, сожгли три моста.

Но в декабре 1941 года этот небольшой отряд в деревне Леоновка попал в засаду. В бою погибли несколько человек, ехавших на первой подводе, группа не смогла собраться вместе.

Михаил Иванович, вспомнив довоенные навыки, чтобы как-то прокормиться, стал работать в Пуховичском районе столяром. Избегая регистрации в немецкой комендатуре, он переходил из деревни в деревню.

Но в апреле 1942 года его все-таки задержали немцы. Его и еще 12 человек отправили в местечко Тальку, потом в Минск, а оттуда в Германию. Там, в лагере военнопленных при заводе Арадо в городе Виттенберг, только надежда на освобождение давала заключенным силы пережить это страшное время.

Освободиться Михаилу помог случай. Их, работоспособных узников концлагеря, в марте 1945 года направляли на линию фронта разбирать завалы. Во время бомбежки Михаилу Ивановичу удалось бежать. А после этого он был зачислен в составе 70-й самоходно-артиллерийской бригады стрелком-автоматчиком.

Девочка из города Ржичани

У войны страшное лицо. Война – это всегда кровь, смерть и грязь. Но бывает и так, что она случайно сталкивает людей друг с другом, и эти встречи перерастают во что-то на удивление красивое и светлое. Подобное произошло и с моим прадедушкой, Михаилом Ивановичем Шатовым, в самом конце войны.

Это случилось 9 мая 1945 года. Закончились бои за Прагу, но автоматчиков 70-й гвардейской самоходно-артиллерийской бригады все еще прочесывали окраины города Ржичани. И вдруг с чердака небольшого домика группу стали обстреливать. Командир, беспокоясь за своих людей, отдал приказ выкатить самоходку и уничтожить врага. Но тут из домика выбежала плачущая женщина, которая что-то сбивчиво говорила. Переговоры поручили Михаилу Шатову. Как рассудил командир взвода, немного знавший польский язык Шатов, поймет и по-чешски. Оказалось, у женщины в доме осталась ее маленькая дочка. Мама умоляла советских солдат не стрелять. Положение у нее было патовое: на чердаке немцы, которые отстреливаются, а возле дома – русские, которые настроены смести препятствие с лица земли.

И русские, сочувствуя женщине, принимают решение: не стрелять. А немцев, уже изрядно помятых и напуганных, взяли, применив небольшую тактическую хитрость.

Маленькая Либуше Жижкова, из-за которой отказались применять самоходку, все это время пряталась под тахтой. Но с этого момента красивая история только начинается.

Чтобы доставить радость одному из своих спасителей – Михаилу Шатову – девочка решила сделать то, что она умела лучше всего: нарисовала ему картинку. И протянула листок, на котором был ее дом, улица, деревья, цветы, солнце и она сама. «Да, красиво», – похвалил произведение Шатов. Но Либуше захотела ответного подарка. Она вырвала из альбома лист, взяла карандаш и протянула Михаилу: «Теперь ты нарисуй!». Не без труда Шатов вывел контурный профиль ленинской головы. Дорисовав, поставил подпись: «Шатов Михаил. Козельск».

Письмо из Чехии

70-я самоходно-артиллерийская бригада недолго оставалась тогда в Праге. В скором времени ее переместили в Венгрию, потом в Новоград-Волынский.

В ноябре 1945 года Михаил Иванович демобилизовался и вернулся в Козельск. У него в семье было горе: в самом начале войны погибли брат и муж сестры. Сестра с мамой, оставшись без крова, были вынуждены жить у чужих людей. А жена и трехмесячный сын Ярослав, которых он в начале войны эвакуировал из Белостока, бесследно пропали. Многие послевоенные годы прадедушка искал первую семью. Рассылал запросы. Работал с архивами.

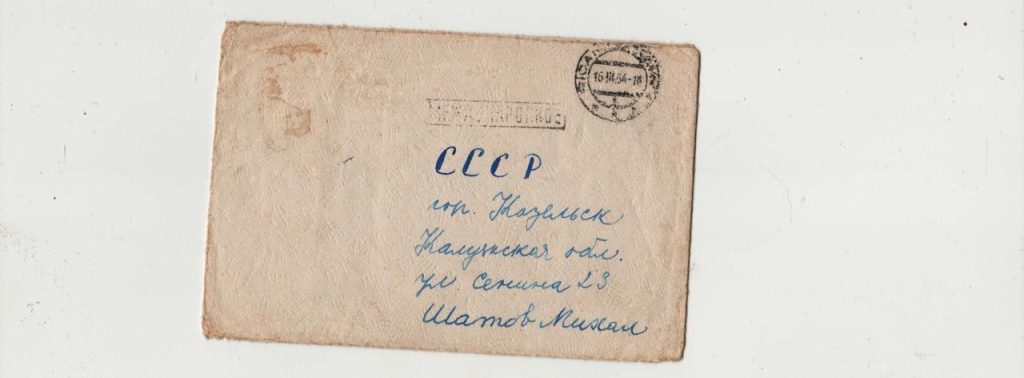

… Прошло несколько лет. На козельский почтамт пришло международное письмо на имя Михаила Шатова. Адрес на конверте указан почти по Чехову: «СССР. Шатов Михаил. Козельск».

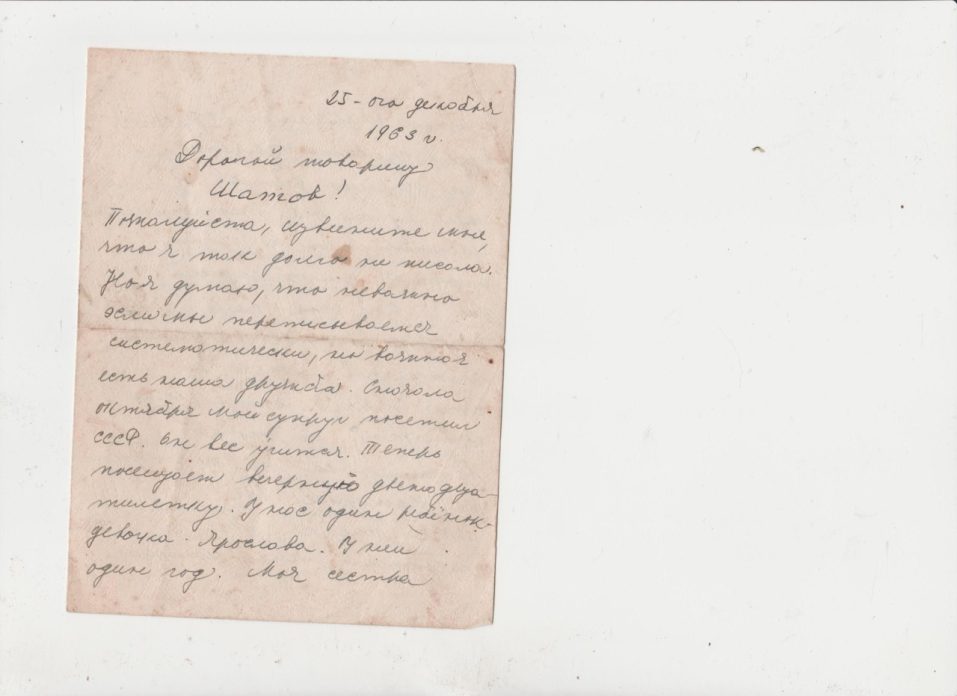

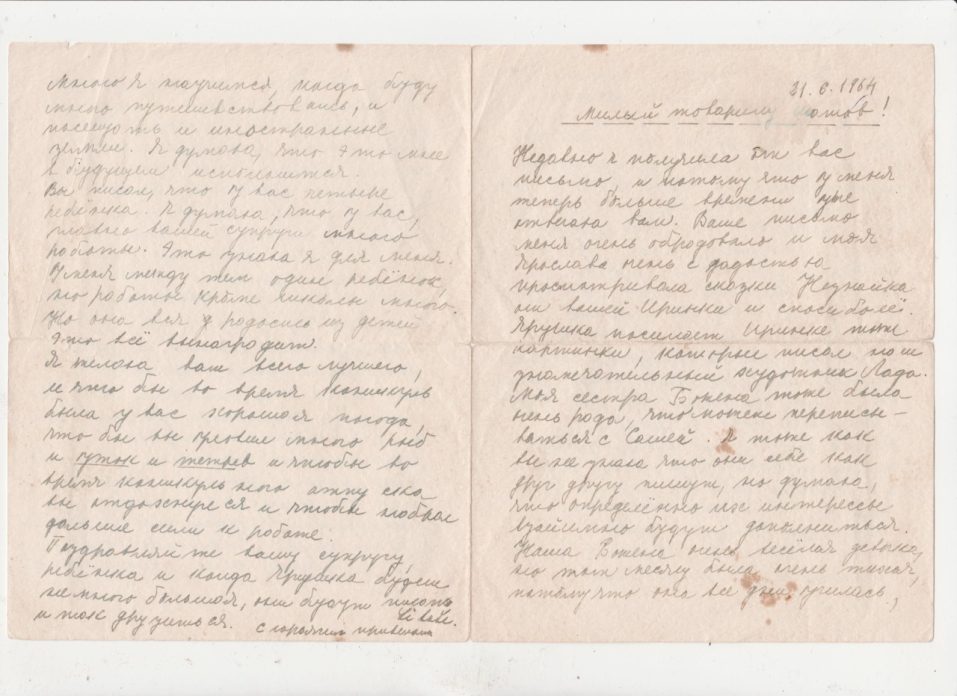

Письмо прислала мама Либуше. Ее дочка уже второй год училась в школе, а еще дополнительно в факультативной группе изучала русский, чтобы самостоятельно писать своему спасителю, Михаилу, на его родном языке.

Между Шатовым и Либуше завязалась переписка, которая длилась более полувека. К окончанию средней школы девушка уже свободно писала большие и содержательные письма. А в одном из них сообщила: хочет быть учительницей. И, как подтверждение того, что мечта исполнилась, в 1961 году Либуше вместе с письмом прислала фотографию своего первого выпускного класса в Ржичанской начальной школе.

Но дальше последовали чехословацкие события 1968 года, и переписка между Либуше и Михаилом прекратилась на 32 года. В 2000 году Шатов решил в очередной раз разыскать ту Либуше, которая навечно осталось в его памяти маленькой спасенной им девочкой из чешского городка. Прадедушка отправил письмо наудачу.

Воспоминания об этом в рассказе Шатова «Девочка из Праги»: «Прошло немногим более месяца – и пришел ответ: письмо Либуше и девять великолепных цветных фотографий, чудесно дополняющих недосказанное. Недаром шесть из девяти снимков были сделаны, как видно, специально для меня. Как пишет Либуше, почтовый сюрприз растрогал ее до слез. Цел маленький домик в Ржичанах, и она по-прежнему живет в нем, по-прежнему учительствует, и она уже бабушка. У нее большая семья. Фотографиями она меня познакомила с теми, кого я совсем не знал или знал очень мало. Меня они, кажется, знали все. Все с фотографий мне улыбались».

Мирная жизнь: педагог, поэт и папа

После войны Михаил Иванович поступил на заочное отделение пединститута и начал работать в Коробкинской школе (к тому же в Козельске ему, как бывшему пленному, остаться не разрешили). Шатов преподавал русский язык, литературу, черчение, труд и заведовал столярной мастерской. Там же, в школе, познакомился со своей будущей женой – тоже учительницей. Школьники любили своего преподавателя, а уроки труда для них в мастерской были самым настоящим событием, причем не только для мальчиков, но и для девочек. Поделки, которые ребята изготавливали на уроках труда, до сих пор хранятся у них – на память.

Как и все жители деревни, Шатовы, вели свое подсобное хозяйство, держали коз, кур, уток, Михаил Иванович занимался пчеловодством. Любил сам мастерить мебель. Прадедушка был удивительным педагогом не только в школе. Например, приучая своих детей к труду, он предложил им завести трудовые дневники. Туда ребята записывали, что полезного они сделали за день. А чтобы было интереснее, Михаил Иванович предложил детям выбрать себе птичьи имена. Так они стали называть себя Воробей, Чайка, Ласточка и Синичка.

Всей семьей они ходили в походы по Серене. Там же на Серене, Шатов приохотил своих детей к рыбалке: все они освоили и удочку, и спиннинг.

Но самым любимым, и, наверное, главным увлечением его жизни была журналистика. Прадедушка всегда интересовался этим, он и после того, как ушел в педагогику, продолжал писать. Отправлял свои материалы в разные редакции. Был опубликован его рассказ «Злой рок» в альманахе «Рыболов-спортсмен» в 1986 году. В Козельской районной газете печатали рассказ «Тактический ход», а потом рассказ-быль «Девочка из Праги».

И конечно, Михаилом Ивановичем Шатовым были написаны стихи. Многие из них – о той войне, что разделила в 1941 году мир людей на «до» и «после». В том числе и его жизнь, в которой было все: и трагичное, и светлое, и радостное. Большую, яркую жизнь, длиною в 93 года.

ШАТОВ Михаил Иванович

Дата рождения: 27.10.1914 г.

Место рождения

Калужская область, г. Козельск

Место призыва

В плену в Германии с 05.1942 г. по 23.03.1945 г.

Дата поступления на службу

23 марта 1945 г.

Рядовой, стрелок, автоматчик и ручной пулеметчик

Воевал в составе 70-й самоходной Артиллерийской бригады стрелком

Демобилизован 10.10.1945 г.

Награды:

Медаль «За победу над Германией» — 08.03.58.

Орден Отечественной войны 2 степени № ордена 4875597, г № 627151

Дата смерти: 07.07.2008 г.

Похоронен

Козельский район Калужская обл. с Коробки